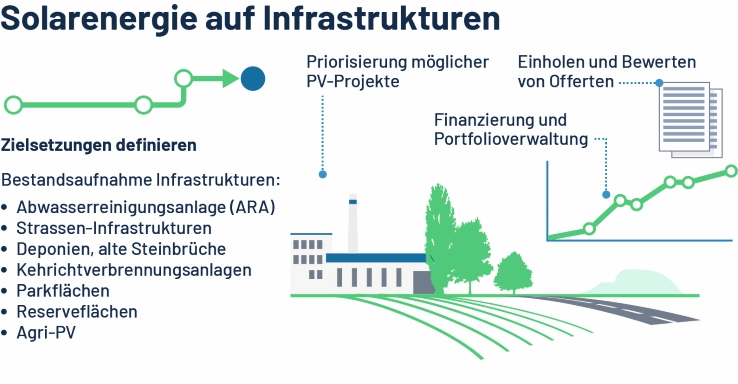

Gleich wie beim Bau von Solaranlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden (siehe Solarpotenzial der kommunalen Bauten nutzen) sollten bei der Nutzung von Infrastrukturen folgende Schritte durchlaufen werden:

Zielsetzung festlegen

Eine separate Zielsetzung für Infrastrukturen zur installierenden Leistung (in kW), prozentualer Anteil der Eigenproduktion am Stromverbrauch, oder ein Investitionsvolumen bietet sich kaum an. Idealerweise wird diese mit der Zielsetzung zu konventionellen Dächern und Fassaden kombiniert.

Bestandesaufnahme Infrastrukturen

Infrastrukturen sind teilweise nicht im Solardachkataster erfasst und lassen deshalb keine einfache Abschätzung der Eignung zu. Meistens muss eine Bestandesaufnahme durch einen externen Dienstleister durchgeführt werden. Dabei sollten folgende Infrastrukturen und Fragestellungen im Zentrum stehen:

- Abwasserreinigungsanlagen (ARA): In ARAs sind PV-Anlagen meist einfach zu realisieren, weil bereits ausreichende Netzanschlusskapazitäten verfügbar sind, die Fundamentierung auf den bereits vorhandenen Beckenstrukturen möglich ist, und der hohe Stromverbrauch vor Ort zu einem relevanten Eigenverbrauchsanteil führt. Erfahrungen zeigen zudem, dass die Baubewilligung von PV-Anlagen über Klärbecken kein Problem darstellt und auch ein reibungsloser und störungsfreier Betrieb der ARA weiterhin möglich ist. In der Schweiz gibt es bereits zahlreiche Beispiel solcher Anlagen.

- Strassen-Infrastrukturen: In der Schweiz besteht ein bedeutendes Potenzial für die Nutzung von Solarenergie auf Lärmschutzwänden, Brücken oder Stützmauern. Das Astra schätzt das Potenzial der Lärmschutzwände entlang seiner Verkehrswege auf über 100 GWh pro Jahr. Davon entfallen etwa 55 GWh auf die Nationalstrassen, diese werden aber oft für die kommunale Nutzung zur Verfügung gestellt. Die Realisierung von Projekten gestaltet sich allerdings nicht immer einfach, da diverse Herausforderungen an die Verkehrssicherheit (z.B. Blendwirkung, Sichteinschränkung) beachtet werden müssen. Inzwischen sind aber zahlreiche Projekt umgesetzt oder in Planung. Auch die Überdachung von Strassenabschnitten zur Installation von PV-Modulen ist eine mögliche Option, insbesondere wenn diese für Lärmschutzzwecken bereits vorgesehen ist. Falls für PV-Anlagen eigene Stützkonstruktionen erstellt werden müssen, sind die Anlagekosten in der Regel mit deutlich höheren Kosten verbunden.

- Parkflächen: Eine Studie im Auftrag von EnergieSchweiz kam 2022 zum Schluss, dass in der Schweiz auf Parkflächen ein theoretisches Photovoltaik-Potenzial von 6-10 GW existiert. Die Nutzung bietet viele Vorteile: Die Fahrzeuge sind durch die Überdachung geschützt und Ladestationen für die Elektromobilität können im Sinne einer Doppelnutzung direkt in die Struktur integriert werden. Herausforderungen können der Verlust einzelner Fahrzeugstellplätze, die erschwerte Schneeräumung im Winter und die verminderte Manövrierfreiheit der Fahrzeuge sein. Zudem stehen eher hohen Gestehungskosten auf Parkplätzen (beeinflusst durch Kosten für die Tragkonstruktion, plus Erschliessungskosten) oftmals keinem oder einem geringen Eigenverbrauch gegenüber. Die Installation von Ladestationen für Elektroautos kann hier allenfalls Abhilfe schaffen. Vor einer eingehenden Planung ist zu klären, ob die Parkflächen zeitweise für andere Zwecke wie Jahrmärkte usw. genutzt werden, oder mittelfristig Überbauungspläne oder Umnutzungen vorgesehen sind.

- Anlagen auf bestehenden Carports und neue Anlagen unterliegen den gängigen Melde- und Genehmigungsverfahren.

- Mit dem neuen Stromgesetz ist seit 2025 zudem ein «Parkflächenbonus» im nationalen Förderprogramm (Pronovo) verfügbar. Er beträgt 250 CHF pro installiertem kW und gilt für Anlagen mit einer Leistung von mindestens 100 kW.

- Ab 2026 soll ein vereinfachtes Meldeverfahren auf Bundesebene für solche Anlagen in Kraft treten.

- Siehe dazu auch Website von energieschweiz: Solarmodule schützen Fahrzeuge

- Deponien / ehemalige Steinbrüche: Die Nutzung von stillgelegten Deponien für die Produktion von Solarstrom hat den Vorteil, dass die Flächen versiegelt sind und für eine andere Nutzungen über einen längeren Zeitraum kaum mehr geeignet sind. In der Schweiz ist die Installation von Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) auf Deponien grundsätzlich möglich, unterliegen allerdings spezifischen gesetzlichen Regelungen und erfordern ein individuelles Bewilligungsverfahren. Die rechtlichen Grundlagen für solche Vorhaben sind im Umweltschutzgesetz (USG) festgelegt. Eine Nutzung gesicherter Deponie-Altlasten zur Energieerzeugung durch Photovoltaikanlagen ist sinnvoll, weil sie das Deponiesicherungssystem wenig beansprucht (Link). Auch die Umnutzung von stillgelegten Steinbrüchen ist möglich, wie das Projekt in Calinis in Felsberg GR demonstriert (siehe unten). Grundsätzlich haben Freiflächenanlagen auf bereits stark vom Menschen veränderten Flächen wie Deponien oder Steinbrüchen in der Regel eine hohe Akzeptanz. Allerdings kann die nötige Zonenplanänderung im regionalen Richtplan zeitintensiv s.

- Anderweitig nicht nutzbare Flächen, Reserveflächen: Bei Hochspannungsanlagen wie Trafostationen oder Umspannwerke gelten oft gesetzlich vorgeschriebene Abstands- oder Sicherheitszonen. Diese Flächen dürfen oft nicht bebaut oder nur extensiv genutzt werden, und können darum für Freiflächen-PV genutzt werden. Zudem bestehen in der Umgebung von Industriegebieten teilweise auch nicht anders nutzbare Restflächen oder Reservezonen, die erst später überbaut werden sollen.Hier können PV-Anlagen als Zwischennutzung in Frage kommen, falls die Reservezonen rund 25 Jahre frei bleiben.

- Agri-PV: Die Diskussionen zur Nutzung von PV auf Freiflächen stehen in der Schweiz noch am Anfang. Gemäss Bundesgesetz über die Raumplanung sind Solaranlagen in der Landwirtschaftszone nur zulässig, wenn sie neben der Stromproduktion die landwirtschaftlichen Interessen nicht beeinträchtigen und Vorteile für die landwirtschaftliche Produktion bewirken, oder wenn sie landwirtschaftlichen Versuchs- und Forschungszwecken dienen. Sonstige freistehende Solaranlagen sind ausserhalb der Bauzone nicht zulässig, weil sie das Kriterium der Standortgebundenheit nicht erfüllen. Eine Ausnahme bilden Anlagen im Rahmen des «Solarexpress» (Art. 71a EnG) im alpinen Raum mit hoher Winterproduktion.

- Gemäss landwirtschaftlichem Verordnungspaket 2023 zählen Flächen mit bewilligungsfähigen Solaranlagen gemäss Raumplanungsverordnung neu zur landwirtschaftlichen Nutzfläche und sind somit zukünftig direktzahlungsberechtigt.

- Zu beachten sind die Herausforderungen, dass die Netzanschlusskosten, die oftmals aufwändige Fundamentierung sowie die Erstellung einer Tragkonstruktion für die PV-Anlage wesentlich zu verhältnismässig hohen Stromgestehungskosten beitragen.

Die anschliessenden Arbeitsschritte zur Priorisierung von möglichen PV-Projekte, dem Einholen und Bewerten von Offerten, der Erarbeitung eines kommunalen Rahmenkredites, der Finanzierung und Portfolioverwaltung werden im Kapitel Solarpotenzial der kommunalen Bauten nutzen im Detail vorgestellt.