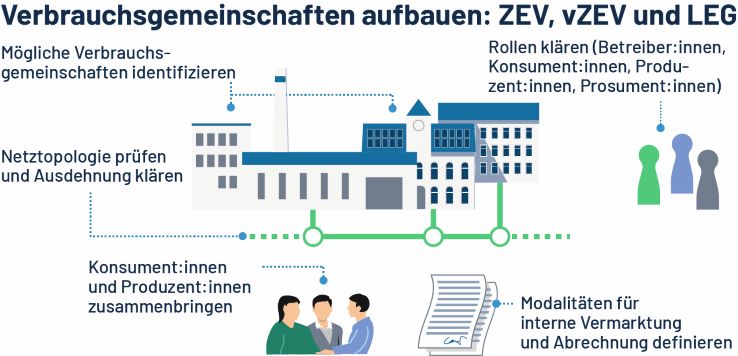

Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser oder Unternehmen mit einem erheblichen Stromverbrauch im Winter, in Randstunden oder nachts haben oft einen Eigenverbrauchsanteil des selber produzierten Stroms unter 20 %. Dies trifft meist auch auf grosse gemeindeeigene Gebäude wie Turnhallen oder Werkhöfe zu. Die Rentabilität solcher Anlagen und der Anreiz für private Investitionen bleibt deshalb klein. Neben Strategien zur Erhöhung des Eigenverbrauchs durch Wärmepumpen, Elektromobilität oder Heimbatterien bestehen neu zahlreiche Möglichkeiten zur Schaffung von Verbrauchsgemeinschaften:

- Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV). Zusammenschluss aller Wohnungen/Gebäuden (z.B. MFH, STWEG) und Parteien hinter demselben Netzanschlusspunkt. Der lokal produzierte Strom kann dabei allen Mieter:innen und anderen Eigentümer:innen verkaufen werden. Die ZEV-BetreiberInnen müssen dazu eine private Messinfrastruktur aufbauen.

- Virtueller ZEV (vZEV): Der lokal produzierte Strom kann auch benachbarten Gebäuden zur Verfügung gestellt werden. Alle Gebäude am gleichen Verknüpfungspunkt (gleiche Verteilkabine, Sammelschiene oder Trafostation) können sich zusammenschliessen. Der lokal produzierte Strom kann dabei einseitig verkauft oder gegenseitig ausgetauscht werden. Die bestehenden Smart Meter können weiterverwendet werden.

- Lokalen Elektrizitätsgemeinschaften (LEG): Ab 2026 sind auch lokale Zusammenschlüsse über das Netz des Verteilnetzbetreibers im gesamten Gemeindegebiet möglich. Dabei können Stromproduzent:innen und Konsument:innen in verschiedenen Konstellationen Strom handeln. Für die Nutzung des öffentlichen Stromnetzes wird ein reduzierter Tarif verrechnet.

Durch diese Instrumente können Personen ohne eigene PV-Anlage in Nutzergemeinschaften eingeschlossen werden. Der Solarstrom wird innerhalb der Gemeinschaft verteilt und nach Verbrauch und vereinbarten Tarifen verrechnet.